社長の湊和也です。

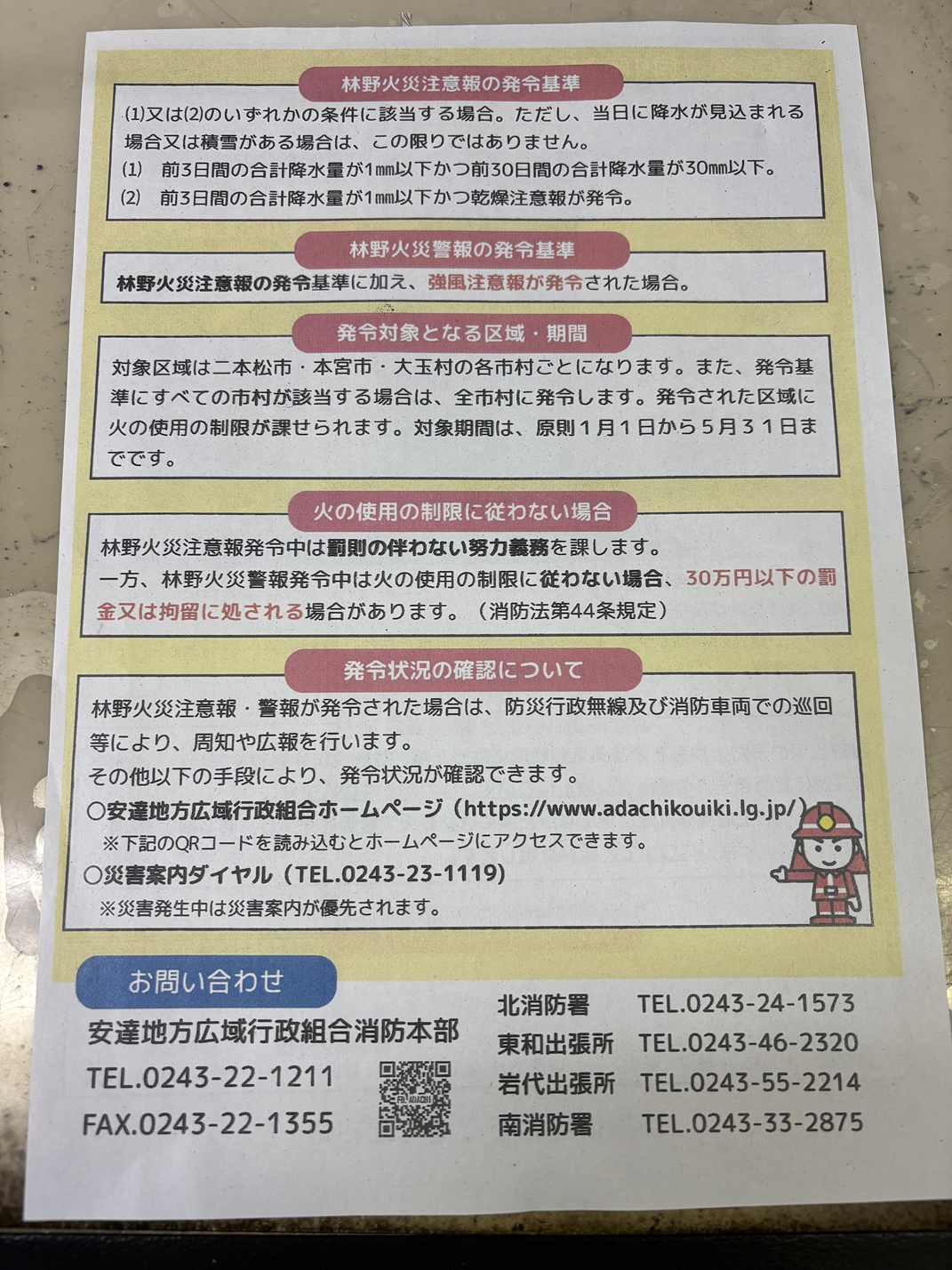

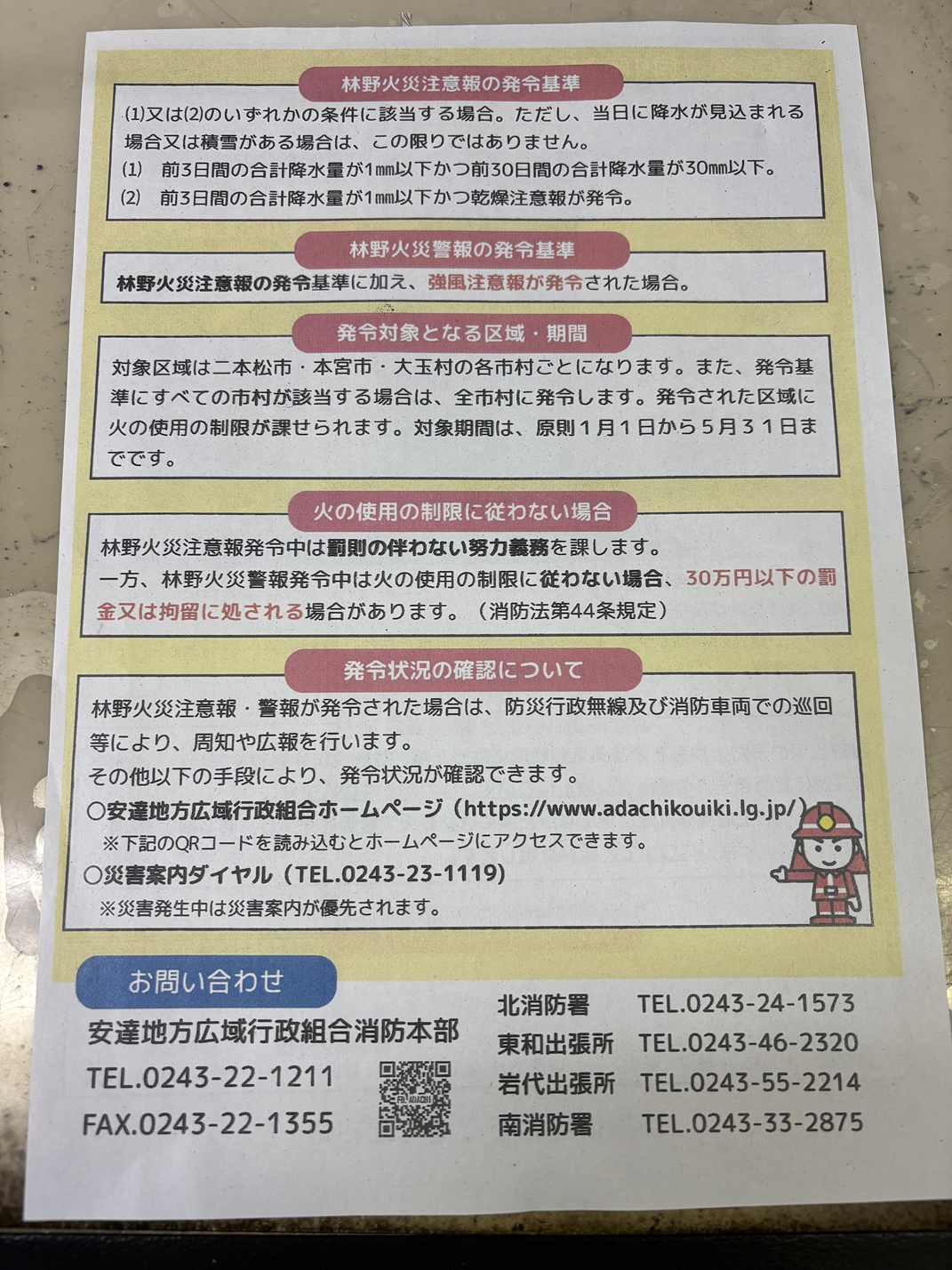

全国各地での大規模な林野火災の多発を受けまして、令和8年1月1日から林野火災注意報・警報の運用が開始されました。地元消防本部発行のビラがわかりやすいのでアップさせていただきます。

対象期間が1月1日から5月31日ということで、お墓参りに出掛ける年中行事の春彼岸が含まれます。お墓参りの際にお線香は欠かせないわけですが、発令中のお墓参りとなる際は、お線香を焚くことはお控えください。お線香は必ず火を点けてお供えしなければいけないというものではありません。火を点けずにお供えすることでも御供養になりますので御安心ください。

【林野火災注意報・警報】発令中はお線香を焚かない

こういった御理解を何卒よろしくお願いいたします。

社長の湊和也です。

今年の節分は2月3日。節分とは、もともと「季節を分ける」という意味があり、立春・立夏・立秋・立冬のそれぞれの前日をさしていました。なかでも、春の訪れを告げる「立春の前日」は、一年の始まりにあたる大切な節目として「節分」と呼ばれ、特に重んじられてきました。古くからこの日に邪気を払い、新しい年の幸せを願う行事が「豆まき」です。

節分の夜には、「鬼は外!福は内!」と声を上げながら、玄関や窓を開けて豆をまくのが習わしです。鬼を追い払い、福を呼び込むことで、家の中を清め、一年の無病息災を願うのです。豆まきが終わったあとは、炒った大豆を年の数だけ、あるいは年齢に一つ足した数だけ食べるとよいとされています。これは、体の中の厄を払い、福を体に取り込むという意味が込められています。

では、なぜ「豆」なのでしょうか。豆は五穀(米・麦・粟・ひえ・豆)のひとつに数えられ、古くから生命力と霊力が宿ると信じられてきました。豆は「魔を滅する」と書いて「魔滅(まめ)」とも読め、鬼退治の力があると考えられたのです。さらに、炒った豆を使うのは、まいたあとに芽が出て邪気が再び芽吹かないようにとの願いがこめられています。「豆を炒る」が「魔目を射る」に通じるという語呂合わせも、昔の人のユーモアを感じますね。

炒り豆は、フライパンやオーブントースターで簡単に作ることができます。弱火でじっくりと炒れば、香ばしい香りが立ち、豆本来の甘みを楽しめます。ほんの少し塩をふれば、おつまみやおやつにもぴったり。今年は、手作りの炒り豆を用意して、家族みんなで節分の夜を楽しんでみてはいかがでしょうか。昔ながらの行事を通して、改めて日本の「季節の区切り」を感じることができるかもしれません。

社長の湊和也です。

現在弊社では一緒に汗を流してくださる仲間を募集しております。

[彫刻技術を身に付けませんか?]

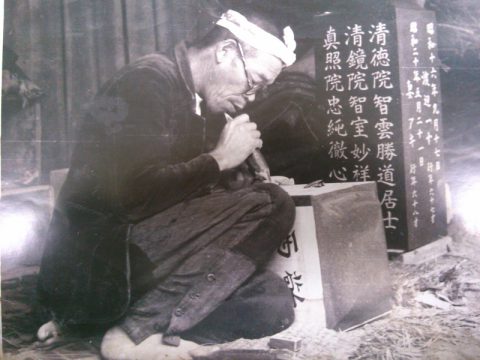

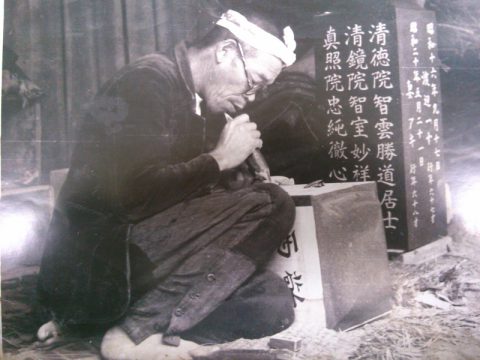

石材店の作業のひとつである「彫刻作業」。

お墓の顔となる石塔正面の文字・戒名・家紋や各種図柄などを彫刻します。

彫刻作業はお墓の仕上がりの良し悪しに大きく影響し、また失敗が許されない極めて重要な作業です。

そのためこの技術を習得して一人前の仕事ができるようになれば会社として大幅な賃金アップをお約束できます。

技術に磨きをかければ彫刻職人として独立も可能です。

技術指導・道具支給・練習場所や練習材料の提供など習得希望者には会社として積極的に支援いたします。

近い将来、専門技術職が見直される時代が必ず来ます。要は技術を持つ者が稼げる時代が来るのです。

入社を機に「彫刻技術」を習得しませんか?

工場脇の字彫り場での作業の様子。まずはここで練習を重ねましょう。練習用の石は限りなくございます。

彫刻前のゴムシート(型となるもの)貼りの様子。見た目良い彫刻のためにこの貼り作業も慎重に行います。

戒名を彫刻している様子。戒名彫刻は現地での彫刻が主となります。字彫り場できちんと彫れるようになってから、次のステップとして現地での彫刻を指導します。

失敗が許されないため、彫刻中は高い集中力が必要です。大きな責任が伴う彫刻作業。こちらをお任せできる人材であれば高給取りなのは当然です。

社長の湊和也です。

年の始まりには、何か新しいことに挑戦したくなります。「資格を取得したい」「フルマラソンを完走したい」「趣味を深めたい」など、一年の初めは目標を立て、自分を少し成長させたいという気持ちが自然と湧いてくるものです。新しい年の空気には、心を前向きにさせる不思議な力がありますね。

そんな時に思い浮かぶのが、「雨垂れ石を穿つ」ということわざです。小さな水滴でも、同じ場所に長く落ち続ければ硬い石に穴をあける――つまり、どんなに小さな努力でも、あきらめずに続けていけばやがて大きな成果を生む、という意味です。

もっとも、現実的に水滴で石に穴をあけるのは難しいような気がします。しかし、自然の中には逆に「水滴が石をつくる」現象があります。それが、鍾乳洞の中に生まれる「鍾乳石」です。鍾乳洞は石灰岩の地層にできる洞窟で、その内部で落ちる水滴には石灰岩から溶け出した炭酸カルシウムが含まれています。これが再び結晶化して、少しずつ鍾乳石が育っていくのです。1センチ成長するのに100年以上かかるともいわれ、なかには12メートルにもなるものもあります。小さな水滴がつくり出す「大きな仕事」には、ただただ驚かされます。

私たちの努力も、きっとそれと同じです。一度で結果が出なくても、あきらめずに続けていけば、少しずつ形となって積み重なり、やがて思いがけない成果につながることがあります。静かに落ち続ける水滴のように、日々の仕事や学びに誠実に向き合っていきたいものです。さて、今年はどんな「一滴」から始めましょうか。一年の終わりに振り返ったとき、確かな足跡が見えるよう、小さな挑戦を積み重ねていきたいですね。

御覧いただきありがとうございます。㈲ミナト石材 代表取締役社長 湊和也です。

現在、弊社では一緒に働いてくださる従業員さんを募集しております。通常の墓地工事と令和4年3月のお墓の地震被害復旧作業、また墓所撤去工事(墓じまい)、大きくこの3つを進めていくにあたり人手不足が続いております。お気軽に御連絡くださいませ。

求人はエンゲージに掲載しております。どうぞ御覧くださいませ。

☆会社沿革

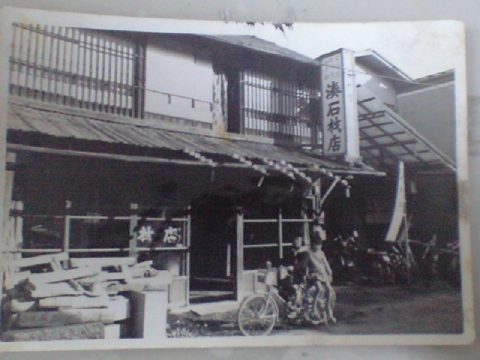

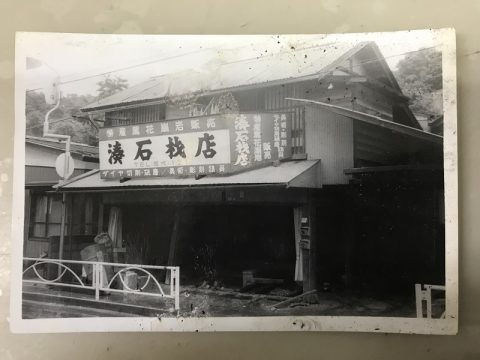

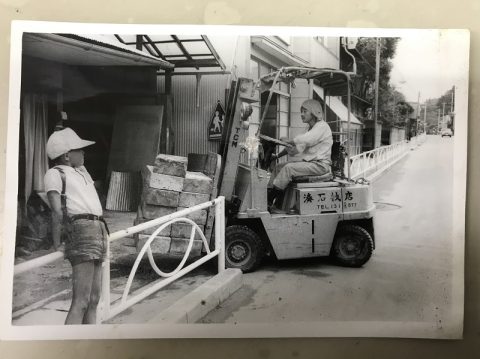

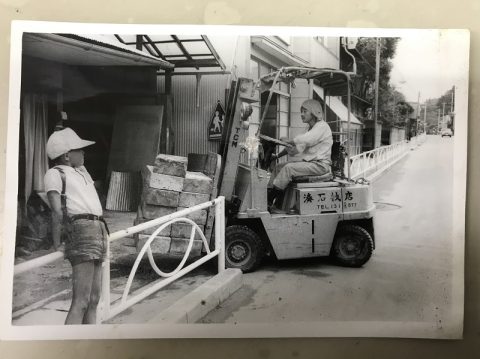

弊社の前身は湊石材店と言いまして、初代 幸松が二本松市(旧岩代町)小浜字新町24番地にて明治25年に創業しました。昭和2年に二代目 芳松が事業継承。昭和47年に三代目 芳夫が事業継承。芳夫は私の祖父になります。初代と二代目の頃は石材加工はほとんどが手仕事の時代でしたが、祖父の代になると石材業界として機械化が進み、祖父は次々にそれを導入しました。そうなると自宅兼作業場は手狭になり西勝田字柏木田181番地(現在はコメリ岩代店さん脇の空き地)に工場を新設。その後、平成10年に現在の場所に移転しています。この間、昭和61年に法人化して㈲ミナト石材を設立。はじめは祖父が社長を務め、平成6年に四代目 父 幹夫が社長に就任しました。平成29年からは五代目として私が社長を仰せつかっております。

-

-

-

-

-

二代目 芳松

-

-

三代目 芳夫

-

-

現 工場

-

-

現 事務所

-

-

展示場

以前はたくさんの職人さんが在籍していたのですが、現在は現場作業は主に私と2名の従業員さんで施工を行っています。以前のように同時に多くのお仕事を進めることができないのですが、その分、お仕事ひとつひとつにこだわり高品質なお仕事をお客様に御提供できるように日々励んでいます。

☆作業内容

弊社は石材店ですので、お墓を中心に石を扱う様々なお仕事をしています。お墓に関しては「新しくおつくりする(新規建上)」「リフォームする(直す)」この二つがメインですが、ここ最近はお墓のクリーニングなどの各種メンテナンス作業(お墓に関する軽作業)も増えてきています。また石積み工事や記念碑作製や鳥居奉納など、石を使った様々なお仕事にも対応しています。

-

-

新規建上

-

-

新規建上

-

-

リフォーム ビフォア

-

-

リフォーム アフター

-

-

石積みも多いです

-

-

鳥居奉納 施工例

石という重量物を扱うお仕事なので、「毎日大変な重労働が続くのか?」といいますと、決してそんなことはありません。基本的には様々な墓地用重機がありますので、その重機の力に頼り作業を進めます。しかしながら、墓地は山の上もあり山の谷間もありで作業条件が千差万別なものですから、年間に何回かは墓地用重機の使用が叶わないお仕事もございます。そういったお仕事は昔ながらの石屋さんの作業を行うので多少なりとも重労働となります。この際の具体的な作業は活字では長くなり過ぎるので割愛しますが、「少ない労力でいかに重たい石を自由自在に動かすか」といったことに頭を使い作業を進めます。実際に経験しますと「なるほど!!」と驚くことも多いかと思います。またこの作業は「せ~のっ!!」といった掛け声でみんなと力を合わせる機会が多く、作業中の一体感や完成後の達成感はとにかく格別です。

-

-

墓地用クレーン

-

-

石材・資材運搬車

-

-

墓地用パワーショベル

今までに弊社に入社してくださった方で、墓地施工や石材加工の経験がある方はほとんどいらっしゃいません。心配しないでください。いずれも実際にお仕事をしていく中で充分に身に付けることが可能です。土木建設業等経験者の方ならすぐに身に付くでしょうし、未経験の方でも要領を理解すればそれほど時間はかからないと思います。墓地施工は様々な建設業種の技術が必要で、例えば大工作業・左官作業・鉄筋作業・シーリング作業・足場作業などなど。経験者の方であれば、今までに培ってきた技術を大いに発揮できる場面がきっとあります。

-

-

石材切削

-

-

石材研磨(手磨き)

-

-

石材研磨(機械磨き)

-

-

鉄筋作業

-

-

左官作業

-

-

足場作業

お墓とは?

では、私達が日頃からおつくりさせていただいているお墓とはどういったものでしょうか?最初に書いておきます。お墓はただの石造構造物ではありません。私は社長という立場上、完成したお墓の入魂式の立ち合いや完成したお墓への納骨のお手伝いなどの機会が多くございます。そういった場で、石塔の前で目を閉じ長く長く合掌しているお客様の姿や、蓋を閉じる前の納骨堂内の御遺骨に涙を浮かべながら語りかけるお客様の様子、また石塔を中心にして御一族様が並んで写真を撮影する様子などを拝見しますと、「お客様にとって本当に大切なものをつくらせていただいてる。」と感じずにはいられません。私達が日頃から扱っているのは石ですが、その石が組み上がって仕上がったお墓は、お客様にとっては故人を偲ぶ「かけがえのない場」であり石塔は「故人そのもの」なのです。ですから、石はそのひとつひとつがお客様の想いのひとつひとつに間違いありません。

想いのひとつひとつが積み重なってできているお墓というものはまさしくお客様の心なのです。

そして

(有)ミナト石材はお墓の専門店です!!

私達は人を想ってお墓をつくり続けています!!

このお仕事はお客様から「本当にありがとう」とありがたいお言葉を頂戴することが多く、そのためやりがいや達成感を必ず得ることができます。そしてそれらがあなたの人生に幸福をもたらしてくれることを私は信じています。

下記リンクは弊社WEBサイトにある私の代表挨拶です。ここではまた違った角度からお墓の大切さを書いています。よろしければこちらも御一読ください。

会社案内 | 二本松市のお墓のことならミナト石材 (minato-sekizai.com)

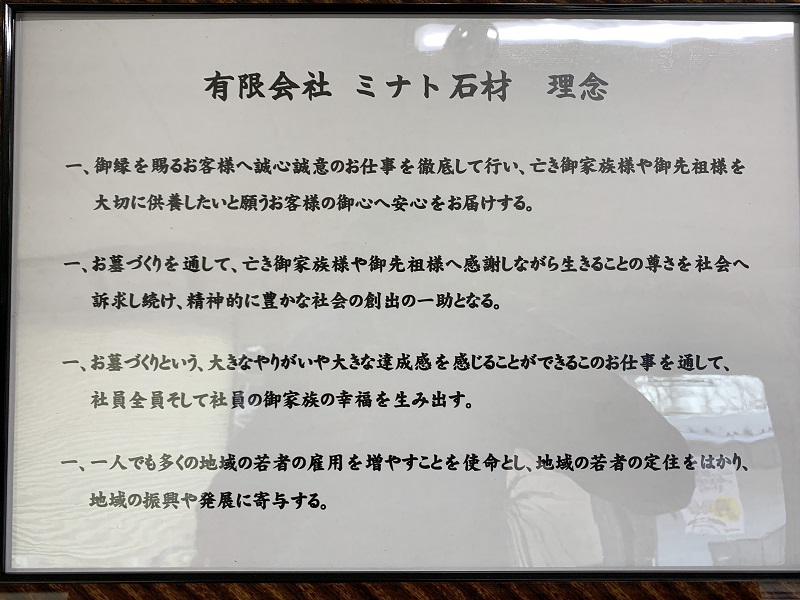

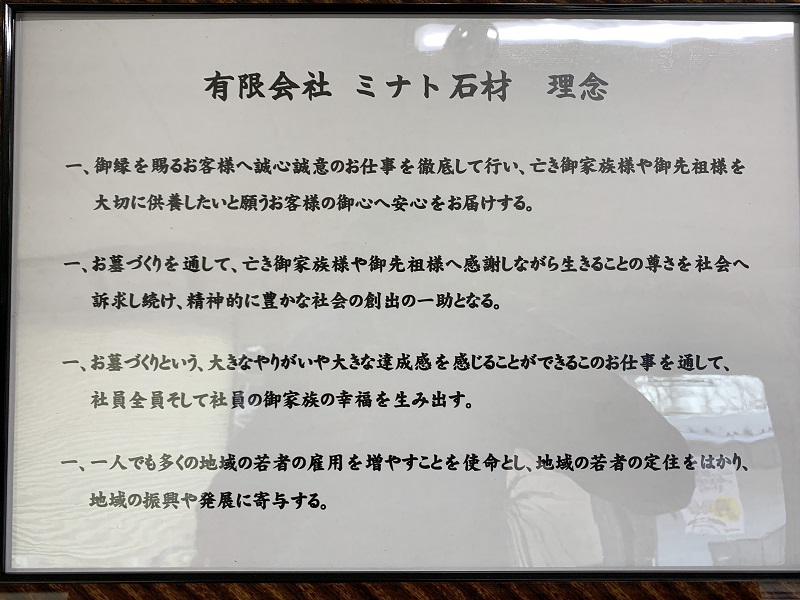

理念

こちらは社内に掲示している弊社の理念です。お墓づくりを通して、お客様や社会のお役に立てますように日々励んでいます。また弊社で働いてくださる方、その御家族様へも幸福感に満ちた生活を送っていただけますよう私は努力を続ける所存です。実は、恥ずかしながらこの理念の掲示を始めたのは約3年前。私の社長業もまだまだ駆け出し。自身の成長と会社の成長を願い、信じ、必ず達成するぞといった決意での掲示です。

私達と共にこの理念を全うできるよう一緒に汗を流しませんか?

その他

地域に密着した生活をなさっている方ですと、地元の若連会や消防団、その他の地域活動に積極的に参加している方も多いかと思います。それ故に主にこういった感じでしょうか。

- 若連であればお祭りのお休みが・・・・・

- 消防団であれば有事の際の出動が・・・・・

御安心ください。弊社はこういったことに大いに寛容です。私も同じ立場ですから。

田植えや稲刈りに関しても遠慮なく申し出てください。

私はSNSを積極的に利用しています。各種会社のアカウントもありますので、こういった部分を担当したいといった人材も御縁を期待しています。ただし、SNSだけとはいかなくて現場施工や工場加工もやりながらの担当者ということは御理解ください。

最後に

まずは最後までお読みいただき本当にありがとうございました。心より感謝申し上げます。採用情報を書いたわけですが、ほんの少しでも、弊社のこと・私のこと・石材店のお仕事の魅力が伝わったのであれば幸いでございます。もっと細かいところまで把握したいことなどありましたら下に各種連絡先を書いておきますのでお気軽に御連絡くださいませ。本当にありがとうございました。

あたたかい御縁をお待ちしております。

社長の湊和也です。

昨日の午後に年内予定のお仕事が完了いたしまして、本日から社内の片付けに取り掛かりました。本日と明日は雨天。良いタイミングで現場を終えることができました。

さて。弊社の年末年始休業期間の御案内です。

- 12/27㈯

- 12/28㈰

- 12/29㈪

- 12/30㈫

- 12/31㈬

- 1/1㈭

- 1/2㈮

- 1/3㈯

- 1/4㈰

上記の9日間のお休みをいただきます。

年末はお電話やメールでのお問い合わせには可能な限り御対応いたします。御来店希望の際は事前の御連絡をくださいますようよろしくお願いいたします。

年明けは1/5㈪が仕事始めとなります。数日は軽現場を進め、その後に新年最初の墓所新設工事に取り掛かっていく予定です。

会社の皆様には年末年始でしっかりと休養していただければと思います。私としては28㈰まではお仕事が続きますが、メリハリは大事、その後は家族との休養の時間にスパッと切り替えさせていただきます。

どうぞ皆様もより良い年末年始をお過ごしくださいませ。

社長の湊和也です。

日頃より大変お世話になっております。平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、昨今の各種価格高騰により、御納骨の際の各種経費も高騰しております。

- 骨袋材料費

- 骨袋作製人件費

- 骨壺および骨箱処分費 等々

そのため弊社におきましても従来の価格でのサービス提供が困難な状況となっております。

これまで企業努力により価格を維持してまいりましたが、やむを得ず下記の通り価格を改定させていただくこととなりました。

【価格改定内容】

・改定時期:令和8年1月1日より

・改定対象:納骨作業費

・改定価格:¥16,500(税込)

お客様にはご負担をおかけし誠に申し訳ございませんが、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

社長の湊和也です。

大阪にある住吉大社は、全国約2300社ある住吉神社の総本山。近くに路面電車が走る下町情緒を残す地域にあり、「すみよっさん」と呼ばれて親しまれています。3万坪という広さをもつ境内には、「住吉造」という特殊な様式でつくられた4棟の本殿のほか、27の摂社や末社、名所旧跡も多数。授与品もバラエティに富み、テーマパークのような?楽しさがあります。

鳥居をくぐり、本殿に通じる反橋を渡って左手に少し歩くと、「誕生石」という表示が現れます。しめ縄のついた大木の下、石灯籠と柵に囲まれて鎮座する大きな石には、神々しさが漂っています。源頼朝の寵愛を受けた丹後局(たんごのつぼね)がここで大きな石を抱いて男児を出産したと伝えられており、安産祈願を受けた後、ここの小石を拾って安産のお守りとすることが習わしとか。看板には緊迫感のある歴史物語が綴られており、御利益がありそう!と思わせます。

次は、本社の境内から少し歩いて末社の大歳社へ。境内の奥にある小さな祠の中には3つの丸い石が鎮座しています。これが「おもかる石」と呼ばれ、願いごとが叶うかどうかを占うことができる霊石です。まずは二礼二拍手一礼をし、両手で石を持って重さを確認。次に石に手を置いてお祈りをし、再び石を持ち上げます。2回目のほうが軽く感じれば、願いごとが叶うといいます。

もう一カ所は、本社の境内にある「五所御前」。石玉垣から手を入れ、たくさんの小石の中から、「五」「大」「力」と書かれたものを探します。無事に3つを見つけられたら専用の袋に入れてお守りに。体力・智力・財力・福力・寿力を授かることができるというから、もう怖いものなし!?

まさに楽しみながらパワーをいただける住吉大社。広い境内を歩き回れば体力もつきそうです。ちなみに夕方には閉門するのでご注意くださいね。

社長の湊和也です。

秋も深まり、朝晩の冷え込みに冬の気配を感じる季節となりました。紅葉が色づき始めるこの時期、神社の境内は七五三のお参りに訪れる家族でにぎわいます。晴れ着をまとった子どもたちの姿は華やかで、秋の風景をより一層明るく彩りますね。

七五三は子どもの健やかな成長を祝い、これからの幸せを願う大切な行事です。男の子は三歳と五歳、女の子は三歳と七歳に行うのが習わしで、古くから受け継がれてきました。特に七歳は、かつて幼児期の終わりとされ、この年を境に社会の一員として認められる重要な節目と考えられていました。そのため、氏神様に参拝して無事の成長を感謝し、これからの加護を願う意味が込められているのです。

七五三に欠かせないのが「千歳飴」です。砂糖と水飴を煮詰め、引き延ばして作られる細長い棒状の飴で、紅白一対で用意されます。この千歳飴の始まりは江戸時代中頃にさかのぼり、浅草寺の境内で飴売りの七兵衛が売り出した「千歳(せんざい)飴」が起源といわれています。名前の響きが長寿につながることから、子どもの成長を祝う行事のお菓子として広まりました。

細長く引き伸ばして作る飴には、長生きできますようにとの願いが込められています。袋には鶴や亀、松竹梅といった縁起物の絵柄が描かれており、「子どもの命が長く続くように」「健やかに伸びやかに成長するように」という願いが込められています。近年ではカラフルなデザインやキャラクター入りの千歳飴も登場していますが、子の健康と長寿を願う気持ちは昔から変わりませんね。

社長の湊和也です。

先月初旬はまだまだ暑く、空調服が手放せずに現場施工をしておりましたが、季節は駆け足、今では朝晩の冷え込みが厳しくなり、そろそろ温感インナーを着ようかなといったところ。何と言いますか・・・・・体感としては春と秋が妙に短くなっているかなと。皆様はどうお感じでしょうか?

弊社は「国産墓石の販売への注力」を毎年毎年その一年の目標に掲げてきたのですが、ようやく展示品の導入が叶い大きくその一歩目を踏み出すことができました。

まずは磐梯みかげ石。

吸水率が低く、水はけがとても良い白みかげ石。青味を帯びた細やかな石目が美しい石です。四季の変化が激しい日本の風土にも適した極上の高級石材です。

続いては吾妻みかげ石。

磐梯みかげと同じ山で採石されています。吸水率が低く、劣化が少ないことが特徴。パッと明るい色合いで「新鮮さ」を感じさせるきれいな石です。こちらも素晴らしい高級石材になります。

いずれも国内有数の採石・加工メーカーである八巻石材工業(株)さんに作製していただきました。

最後は初森みかげ石。

こちらは地元初森地区産出の墓石材。完全自社加工で作製いたしました。御位牌をモチーフに重厚感のある佇まいとなっています。

こちらの設置完了後、弊社のITコンサルタントである齋藤事務所さんのYouTubeでご紹介いただきました。ぜひご覧ください!!

弊社は国産墓石を愛しています。愛するその石の価値。展示品を活かして多くのお客様に訴求していく所存でございます。

個人ブログに私が考える国産墓石の価値について書いています。どうぞ御一読ください。

国産墓石の価値を訴求し続けます。 | 湊和也のMASON’S HIGH!!

![現在弊社では一緒に汗を流してくださる仲間を募集しております。

[彫刻技術を身に付けませんか?]

石材店の作業のひとつである「彫刻作業」。

お墓の顔となる石塔正面の文字・戒名・家紋や各種図柄などを彫刻します。

彫刻作業はお墓の仕上がりの良し悪しに大きく影響し、

また失敗が許されない極めて重要な作業です。

そのためこの技術を習得して一人前の仕事ができるようになれば

会社として大幅な賃金アップをお約束できます。

技術に磨きをかければ彫刻職人として独立も可能です。

技術指導・道具支給・練習場所や練習材料の提供など

習得希望者には会社として積極的に支援いたします。

近い将来、専門技術職が見直される時代が必ず来ます。

要は技術を持つ者が稼げる時代が来るのです。

入社を機に

「彫刻技術」を習得しませんか?

#二本松市 #職人 #技術職 #彫刻 #石屋 #石材店 #墓石店 #石工](https://minato-sekizai.com/wp-content/plugins/instagram-feed/img/placeholder.png)